好多年不曾赶镇上的集市了,

这个春节放假回老家,我赶了一趟集市,

用手机记录下着农村热闹的时刻。

小时候,最幸福的事情就是妈妈带着赶大集!

热闹的集市,熙来攘往的人群还有那些喷着粗气的车子和玲琅满目令人应接不暇的各色货物,在乡间空旷一隅热闹成一番景象。林林总总的商品或是用简易的桌子摆起了临时摊子,或是在三轮车上售卖,或是干脆就放在地上。 吆喝声、还价声、说笑声和小孩的吵闹声此起彼伏。商贩们大多都是两三个人,夫妻档或者亲子档,一个照看摊位招徕顾客,一个讨价还价卖货收钱。

集市(赶集)自古由来已久,每个地方的集市代表着当地的一种特有文化,人们的生活习惯在集市中展现得淋漓尽致,集市也算是每个地方保留下来的一种习俗传承,具有丰富的地方特色。

集市上什么都卖,几乎囊括了所有的日常生活用品。有卖衣服的、卖鞋的、卖洗化用品的、卖粮油的、卖农具的、卖水果点心的、卖零食的、还有牲畜交易等等,大到衣服、生活用具,小到鞋垫、一针一线,应有尽有。

儿时大集对孩子们最有诱惑力,那时每逢大集孩子们都会突然变得十分乖巧听话,一大早就起床穿好衣服,承诺自己啥都不要,就是央求父母或者是外婆奶奶带自己去集市上溜一圈。

看到红红火火的农村大集,往事如蝴蝶一样扑面而来,那些记忆中珍贵的小美好和怀念的熟悉味道充盈了整个头脑。如果时光倒流,还希望那双苍老的手,牵着我,一起赶大集。

农村的市集不是按周末,而是按阴历固定日期算,一般位于的镇上,交通比较便利相对比较发达的村落,每月逢几便是“集”,也就是每月尾数一样的那几天来算,如逢二、六会,就是每月的初二、十二、二十二、初六、十六、二十六有集会。逢 “集”,乡亲们大多开着三轮车、三五成群,结伴去市集上买东西。

熙熙攘攘的人群涌动着花花绿绿的色彩,农村大集总是给人热闹踏实的感觉,在外归来的游子再次踏上大集的土地,会惊讶地发现,这里有着太多太多儿时的记忆:刚出锅的油炸糕和油条,手工豆腐一定要配上现磨的辣椒酱才有味。

还记得走街串巷的豆腐小贩吗?村民总喜欢用自家豆子换块热浆豆腐,配上自家香菜青椒酱油,就是一道老少皆宜的清欢美味。

熟食区的猪肘子、大鸡排和羊杂汤鲜香冲鼻,百米之外就勾着我们趋趋向前,近处一闻更是走不动步子了,那种大热锅的白色蒸汽蒙住了眼睛,只剩下它散发的味道密布了整个天地。

有的馋来赶集,冻得不想走了,在熟食摊子上拽个马扎,一屁股坐下来,跟老板说要一碗羊杂汤,加葱加香菜,再捏上一撮胡椒面,滴两滴鲜亮的辣椒油,淋一圈米醋,喝一口从舌尖熨帖到肚子,温暖了整个胸口,一大海碗下肚,人也暖和过来了,一擦嘴,吸吸鼻涕,再割一块猪头肉或者是晶莹剔透的猪皮冻捎带回家改善生活。

水果蔬菜区,甜柿子、大枣、桔子、香蕉都是大众喜欢的水果,价格实惠,随便挑捡,最后商家再添两个小的压压秤,赚个回头客。大葱、大头菜、青椒、白菜,还有个卖粉条的大叔掺杂其中。

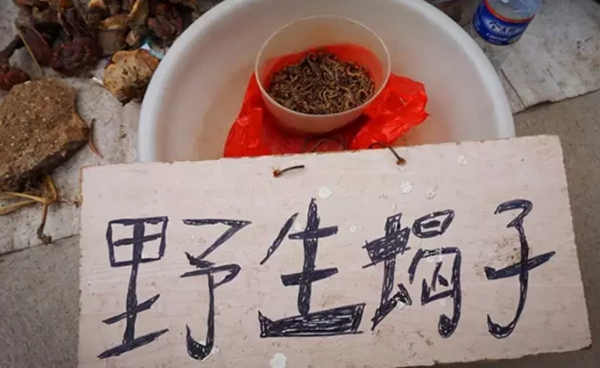

在大集的角落,你还会发现有卖灵芝草药、五香花椒八角陈皮茴香等香料的小摊,运气好,还可以看到小盆里兜售的野生蝎子。

手工艺人也不少,补鞋的,修拉链的,手工订做鞋,裁缝衣服的,他们有的很活跃,不停地吆喝,招徕许多顾客问价瞧货。还有手艺人非常安静,一句话也不说,静静地窝在避风的三轮车后,抄着双手晒着太阳,看着面前的人来人往,优哉游哉,好像有没有人来都无所谓。

大集是多少人儿时的记忆,繁荣热闹的充斥着方言土语的集市在乡村仍然鲜活,许多在城里都早已看不到的老式物件儿在大集上仍然可以寻找到它们的影子。那散发着浓浓乡土气息的大集,不仅是童年的向往,也是现代生活的精神慰藉。

一个集市,就像一出戏的情节铺展开来,引领着乡村亲人,慢慢地进入一种场景,一种情节之中。这时候的集市大街就像岁月的大手,托着乡村的梦与现实,一点点的升高,再升高,直到集市上的人和声音一起消失在午后的阳光里。刚刚还人声鼎沸的大街上只有残余的菜叶垃圾和几只流浪狗在溜达,几个最后回家的老人互相吆喝着“下次见!”还在集市的上空余音袅袅……

农村赶大集,这不仅仅是买与卖的交易,而是心与心的碰撞。

(责任编辑:SIA)