(中国电动车网 记者林台)一起交通事故,引出了电动车行业多年存在的难解之题。多方利益裹挟其中,破解此道难题,也为电动车未来指明的方向。

交通事故回放:2016年5月13日,高某醉酒后驾驶两轮燃油助力车沿驻马店市文明路南段非机动车道行驶,与骑两轮电动自行车逆行的郭某发生碰撞,事故导致高某经抢救无效死亡,郭某受伤。事后,当地交警部门前后委托了三家司法鉴定中心,其中,河北津实司法鉴定中心将郭某骑行的电动车认定为“摩托车的属性”;陕西长安大学机动车物证司法鉴定中心将其认定为“轻便摩托车”;安徽中衡司法鉴定中心因为无法确定郭某骑行时是否有限速器而做出了“无法鉴定的函”。最终,当地交警部门将郭某骑行的电动车认定为机动车,给双方划分了同等责任。

根据律师计算的赔偿清单,对方向郭某索赔46万元。郭某对这一结果不服,认为自己骑行的电动车《合格证》和《检验报告》上均明确标注为“电动自行车”,自己从未对车辆进行过改装,理应按照非机动车来认定,这样的话自己的责任会小很多。

简单来讲,就是郭某骑行的电动车撞死了人,需要赔偿一大笔钱。但郭某认为骑行的是有合格证明的电动车,不应该赔偿这么多钱。而交警委托检测机构对郭某电动车检测的结果也很难断定其是否是“电动车”。

所以,本文提出的世纪性难题也就来了:

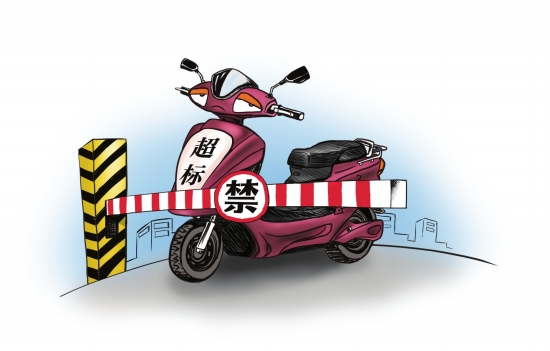

1.郭某骑行的电动自行车有厂家的《合格证》和《检验报告》,且均标注的是达标电动自行车,为何却接连被两家司法鉴定机构作出超标的鉴定结论?

2.如果电动自行车超标的话,是否就当认定为机动车?

3.如果认定为机动车的话,为何监管部门又允许没有机动车生产资质的电动车厂家生产、销售?

4.超标电动车出现交通事故,究竟该由谁来买单?

不难发现,这些问题牵扯到电动车的标准问题以及生产管理的问题,车辆上路后,一旦出现交通事故,由此引发的纠纷也难以厘清。而这也是电动车爆发性增长和发展以来,长期困扰的行业难题。

不可否认,电动车是有国家标准的,只是1999年颁布的,虽然异常滞后跟不上时代,但也是具有法律效力的。为何电动车厂家置这一规定不顾,生产超标电动车?显然,这是根据市场需求作出的改变。企业逐利,满足消费者需求,无可厚非。

但为什么生产的是超标电动车,企业却能贴上“合格证”?谁给的企业这种权利?相关部门是否有监管不力的嫌疑?

在市场上,消费者很容易买到各种款式的电动车,国标的、超标的、甚至改装的都能轻松地流入终端市场,企业和监管部门谁该担负起这种责任。

一旦出现交通事故,车主的尴尬癌和委屈病又犯了,“说我是机动车,可是我有“出厂证”和“合格证”啊?”碰上交警查车扣车,消费者就更加无奈了,“不查企业生产销售的车,查我的干嘛!”。

行业标准缺失、政府监管缺位、企业逐利、消费需求升级,解决电动车行业发展的难题也变得越来越棘手。但放任其发展,破局的难度只会更加复杂。

(责任编辑:SIA)